第8回:業務連携の仕組みづくり【後編】~無料ツールによる統合的な運営~【全10回】

2025.11.28

2026.01.16

この後編の要点

✓ 複数部門(理事会、事務局、委員会)間での効果的な情報共有の仕組み

✓ 意思決定プロセスの可視化と記録管理の手法

✓ 実践的な導入方法(人員配置、学習支援、運用マニュアル)

✓ データセキュリティとリスク管理の具体的対策

✓ 実際の学会(物質科学学会、歴史学研究会、都市社会学会)での導入事例と効果測定

✓導入時のよくある失敗例

✓ よくある質問への回答

前編の振り返り

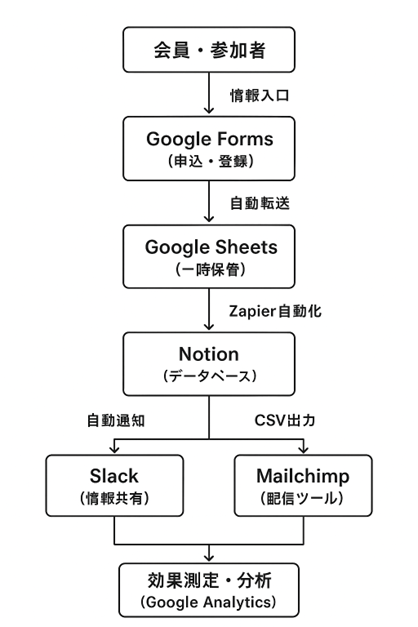

前編では、無料ツールによる統合ワークフローの基本設計として、Google Forms、Google Sheets、Zapier、Notionを中心とした自動化の仕組みを解説しました。また、会員管理・イベント運営・ニュースレター配信の統合フローについても、具体的な実装手順を示しました。

後編では、複数部門間での情報共有の仕組み、実践的な導入方法、運用上の注意点、そして実際の学会での導入事例を通じて、統合ワークフローの全体像を完成させます。

この図が示すように、各ツールは相互に連携し、会員情報の入力から効果測定までが一つの流れとして機能します。

【統合ワークフロー全体図】

※(ChatGPTによる作画)

3. 複数部門(理事会、事務局、委員会)間での情報共有の仕組み

3.1 情報共有における課題と解決策

中小規模の学会では、理事会、事務局、各種委員会(学術委員会、企画委員会など)が異なる意思決定権と責任を持ちながらも、組織上分散していることが多いです。このような組織構造では、「理事会の決定が事務局に伝わらない」「委員会での議論が他の委員会に反映されない」といった情報の断裂が生じやすいです。

Slack、Notion、Google Sheetsを組み合わせることで、この課題を解決できます。基本的な方針は、「短期的・リアルタイムの情報はSlackで、長期的・記録として残すべき情報はNotionで、定量的・分析的な情報はGoogle Sheetsで」という役割分担です。

【部門別コミュニケーションチャネルの設計】

Slackで、以下のチャネル(例)を立ち上げることで、組織全体での情報流通が促進されます。

- #info_board:学会全体への大切なお知らせ(全メンバーが閲覧可能)

- #executive:理事会メンバー専用の意思決定チャネル(機密性の高い協議)

- #admin_team:事務局内部のタスク管理とレポート(日常業務の調整)

- #academic_committee:学術委員会の討議と情報共有(学術的な企画立案)

- #event_planning:イベント企画チームのプロジェクト管理(具体的な実行計画)

各チャネルの情報は、Notionのフォルダ分類によって自動的にアーカイブされることが理想的です。Zapierを使用することで、「Slackで特定のキーワード(例:『決定』『承認』『重要』)を含むメッセージが投稿されたら、その内容をNotionのデータベースに記録する」という設定も可能です。

ただし、Slack無料版ではメッセージ履歴が90日で削除される制限がある点に注意が必要です。このため、決定事項や議事録は、Notionに明示的に記録する運用ルールを定めることが不可欠です。重要な決定は、Slack上での討議終了後、速やかにNotionの「決定事項データベース」に転記する習慣を組織全体で確立することが求められます。

【参考】

3.2 意思決定プロセスの可視化と記録管理

学会における決定(新しいイベント企画の承認、会費改定、規約の改正など)は、複数の部門を巻き込んだ協議プロセスを経ます。このプロセスを可視化し、後で参照可能な形で記録することは、組織の透明性と説明責任を高める上で必要不可欠です。

Notionの「タイムライン」ビューと「データベース」機能を組み合わせることで、決定事項の履歴管理が達成できます。各決定事項について、以下の情報を記録します。

【決定事項データベースの記録項目】

- 決定の内容と背景:何が決定されたか、なぜその決定に至ったか

- 関係した部門:理事会、事務局、委員会など、どの部門が関与したか

- 協議期間:開始日~決定日(タイムラインビューで視覚化)

- 関連するドキュメント:スライド、議事録、参考資料へのリンク

- 決定担当者:最終的な承認者や責任者の名前

- 影響を受ける対象:会員全体、特定の委員会、事務局など

- 実施期限:決定事項を実行する期限(タスク管理と連動)

このような記録を、組織全体でアクセス可能な形で管理することで、同じ議論の繰り返しを避けたり、過去の決定の根拠を参照したりすることが容易になります。特に、新しい理事や委員が加わった際に、過去の意思決定の経緯を理解するための貴重なリソースとなります。

【参考】

・会社全体でひとつのツール Notion(ノーション)の料金プラン|Notion

3.3 Discordを補助的に活用した学会コミュニティの醸成

Slack無料版の制限(メッセージ履歴90日、アプリ連携10個まで、ワークフロー不可)に対応するため、Discordを補助的に活用することも一つの選択肢です。Discordは、ゲーミングコミュニティ向けに設計されたプラットフォームですが、学術コミュニティの内部コミュニケーションにも適しています。

【Discord無料版の特徴】

- メッセージ履歴が永続的に保存される(Slack無料版と異なり削除されない)

- ボイスチャット、スクリーン共有、画面録画などの機能が充実

- サーバー数の制限がない(Slackのワークスペースと異なる)

- 基本的には無制限に利用可能

- 学術的な討論に適したスレッド機能とフォーラム機能

【使い分けの例】

Slackを「事務的な情報共有と意思決定」の場とし、Discordを「学術的な討論と学会コミュニティの醸成」の場として使い分けることで、各プラットフォームの強みを活かすことができます。例えば、Discordで「研究テーマ別のチャンネル」を設け、会員同士が自由に議論できる場を提供することで、学会の学術的価値が高まります。

【参考】

4.実践的な導入方法と運用上の工夫

4.1 初期導入における段階的アプローチと人員配置

統合ワークフロー全体を構築するには、ツール間の連携設定、データベース設計、運用ルールの策定など、多くのタスクが必要です。これらを一度に実施することは、スタッフに過剰な負担を与えるため、段階的な導入が現実的です。

【効果的な人員配置】

学会規模に応じて、以下のような役割分担が考えられます。

システム管理者(1名)

ツール間の連携設定、Zapierの自動化ルール構築、Notionのテンプレート設計を担当します。通常は学会事務局の中から、IT知識が比較的ある者が充当されることが多いです。完全なプログラミング知識は不要ですが、ツールのマニュアルを読解し、設定を調整する能力が求められます。

データ入力・管理者(1~2名)

Google Formsで収集されたデータの確認、Notionへの情報の手入力(自動化できない部分)、定期的なデータクリーニング(古い情報の削除など)を担当します。データの正確性を保つための最終チェック役として機能します。

配信・企画担当者(1~2名)

イベント企画、ニュースレター企画、Slackでのコミュニケーション管理を担当します。新しいツールの使用法については、システム管理者からのサポートを受けます。会員とのコミュニケーションの最前線に立つ役割です。

これらの役割は、実際の学会組織の規模と体制に応じて調整が必要です。スタッフが限定されている場合、一人が複数の役割を担当することもあります。その場合、「最初の3ヶ月は試行期間」と位置づけ、業務量が許す範囲で段階的に導入することが肝心です。

4.2 ツール導入時の学習支援と運用マニュアルの作成

新しいツール環境の導入は、スタッフにとって心理的な抵抗感を生む場合があります。このため、丁寧な学習支援と、実務的な運用マニュアルの整備が必須です。

【効果的な学習支援プログラム】

導入期(第1〜2週目):ツール基礎研修

各ツール(Google Forms、Google Sheets、Zapier、Notion、Slack)について、基本機能と学会業務への応用について、スタッフ全員で学習します。外部の無料オンライン講座(YouTubeのチュートリアル動画など)も積極的に活用することで、研修コストを抑えられます。1日30分程度の学習時間を確保し、無理のないペースで進めることが継続の鍵です。

試行期(第3〜4週目):試行運用

実際のイベント企画やニュースレター配信などの業務を、新しいツール環境で試してみます。この段階で発見された問題点やスタッフからの提案を集約し、運用ルールに反映させます。小規模なイベント(例:内部勉強会)から始めることで、失敗のリスクを最小化できます。

定着期(2ヶ月目以降):定期的なフィードバック

毎月1回程度、スタッフから「使いにくい部分」「改善提案」を収集し、ツール設定や運用ルールの改善を実施します。フィードバックの場をSlack上に設けることで、気づいた時点ですぐに共有できる環境を作ります。

【運用マニュアルの作成】

学会独自の「ツール運用マニュアル」を作成することで、新しいスタッフが加わった場合の引き継ぎも容易になります。マニュアルには以下の項目を含めることが望ましいです。

- 各ツールの基本操作:スクリーンショット付きの手順書

- 学会業務ごとの標準的な操作フロー:「イベント申込受付」「ニュースレター配信」 などのチェックリスト

- よくあるトラブルと解決方法:過去に発生した問題とその解決策

- 緊急時の連絡先:システム管理者の連絡先と対応可能時間

- 定期メンテナンスのチェックリスト:月1回の全データバックアップなど

このマニュアルはNotionで作成し、常に最新版を参照できるようにすることで、紙のマニュアルよりも管理が容易になります。

【参考】

・Google Forms ヘルプ|Google

・ヘルプとサポートNotion|Notion

・YouTube公式サイト|Google

4.3 効果測定と継続的改善のサイクル

ツール導入後は、その投資効果を定量的に測定し、継続的な改善を実施することが大切です。測定すべき指標は、以下のように分類できます。

【定量的指標】

- 業務処理時間の削減率

- ニュースレター配信の効率向上

- イベント参加者の増減

- エラー発生率

【定性的指標】

- スタッフの満足度

- 会員からのフィードバック

- 情報共有の質の向上

- 組織の透明性

これらの指標を、導入前後で比較することで、ツール導入の真の効果を測定できます。もし期待された効果が得られていない場合は、「ツール設定の見直し」「運用ルールの改善」「追加の学習支援」などの改善施策を実施します。

【参考】

5.運用上の注意点と組織文化の醸成

5.1 データセキュリティと個人情報保護

学会が管理する会員情報には、氏名、メールアドレス、所属機関、専門分野などの個人情報が含まれます。これらの情報をクラウドツール上で管理する場合、データセキュリティと個人情報保護が最優先課題となります。

【検討すべき対策】

- アクセス権限の管理:Notion、Google Sheets、Slackなど、各ツールのアクセス権限を、業務に必要な最小限に限定します。

- 定期的なバックアップ:Google Sheetsの定期的なCSVエクスポート、Notionのデータベース全体のバックアップを月1回実施し、万が一のデータ損失に備えます。

- GDPR等の法令遵守:学会の活動範囲に海外会員が含まれる場合、個人情報保護に関する国際的な規制(EU一般データ保護規則など)への対応が必要な場合があります。

【参考】

5.2 ツール依存性のリスク管理

複数の無料ツールに依存することで、各ツールの仕様変更やサービス終了に対するリスクが生じます。例えば、Slack無料版では2024年8月26日より1年以上経過したメッセージが削除されるようになりました。このようなリスクに備えるため、以下の対策が効果的です。

【実践的なリスク対策】

ツール間の連携の冗長性確保

1つのツールに依存するのではなく、代替ツールの導入を事前に検討しておきます。例えば、Slackが使用できなくなった場合、Discordを代替として活用することも可能です。突然のサービス変更にも対応できる準備をしておけば安心です。

データのポータビリティ確保

Notionのデータベースを定期的にCSV形式やJSON形式でエクスポートし、他のツール(例えば、Excelやローカルサーバー)に保存しておくことで、ツール間のデータ移行を容易にします。データの「所有権」を学会側が保持することが重要です。

無料版の制限変更への監視

各ツール(特に無料版)の仕様変更についてのニュースを定期的に確認し、学会の運用に影響があるような変更があった場合、速やかに対応策を検討します。ツールの公式ブログやメール通知を定期的にチェックする担当者を決めておくことが有効です。

【参考】

・無料ワークスペースのメッセージとファイル履歴の最新情報|Slack

5.3 組織文化の変化と人間関係の構築

新しいツール環境への移行は、単なる「業務効率化」ではなく、「組織文化の変化」をもたらします。特に、従来は対面やメールでの相談が多かったチームが、Slack上での非同期コミュニケーションを中心に移行する場合、コミュニケーションのスタイルや組織内の人間関係に変化が生じる可能性があります。

このような変化に対応するため、以下のような配慮が効果的です。

【組織文化醸成の工夫】

導入支援/初期サポートと継続的なサポート

新しいツール環境に慣れるまでの間、導入担当者や先輩スタッフによるサポート体制を整備します。技術的な問題だけでなく、心理的な抵抗感に対しても配慮することが大切です。「分からないことは気軽に聞ける雰囲気」を醸成することが成功の鍵です。

定期的な全体ミーティング

月1回程度、スタッフが集まってツール運用上の課題を共有し、改善案を検討するミーティングを開催します。このような対面の場を確保することで、チームの一体感と信頼関係が維持されます。オンラインツールだけに頼らず、人間関係の基盤を大切にする「フェイス・トゥ・フェイス」の関わりがAIなどにはできない強みとなります。

ベストプラクティスの共有

「このような工夫をしたら業務が効率化した」といった成功事例を、スタッフ間で共有する文化を育成することで、ツール活用の工夫が組織全体に広がります。Slackの専用チャネル(例:#tips_and_tricks)で、小さな発見も気軽に共有できる環境を作ります。

【参考】

6.実践例:複数の学会における統合ワークフロー導入事例

ここでは、本記事が提案する統合ワークフローを分かりやすく解説するため、仮説的な「日本〇〇学会」の導入事例を設定し、その多様性と柔軟性を示します。

学会の基本情報:

- 会員数:約800名(大学院生、研究員、大学教職員、企業研究者の混合)

- 事務局スタッフ数:3名(事務長1名、事務局スタッフ2名)

- 主な活動:年4回の学会大会、月1回のセミナー、会誌の発行

- 年間予算:約500万円(うちIT関連予算は従来ほぼゼロ)

導入前の課題:

事務局では、会員情報がExcelシートで管理されており、年に1回の全会員向けアンケートでのみ更新されていました。イベント参加申込はメールフォームで受け付けていたため、応答内容を手作業でExcelに入力する作業が発生していました。ニュースレターは、全会員に一律の内容をメール配信していたため、個別の関心に対応できていませんでした。これらの業務に合計で月20時間程度の時間が費やされていました。

導入プロセスの概要:

初期段階:計画と学習 → Google Forms、Google Sheets、Zapierの基礎学習

第2段階(2〜3ヶ月目):フェーズ1の実装 → イベント参加申込の自動化

第3段階(4〜5ヶ月目):フェーズ2の実装 → Notionデータベースによる会員情報管理

第4段階(6ヶ月目):Slack導入 → 部門間情報共有の開始

7ヶ月目以降:効果測定 → ニュースレターパーソナライゼーション導入

導入後の効果測定:(予想)

・ イベント参加申込処理時間:20時間/月 → 3時間/月(85%削減)

・ 会員情報の更新頻度:年1回 → 月1回

・ ニュースレター開封率:25% → 35%

・ スタッフ満足度:100%が「業務効率化を実感」

・ 初期投資・運用コスト:ゼロ円

【参考】

7.導入時によくある失敗例とその対処法

統合ワークフローの導入は、適切に進めれば大きな効果が得られますが、いくつかの「よくある失敗」に陥るリスクもあります。ここでは、実際の導入事例から学んだ代表的な失敗例とその対処法を紹介します。

失敗例1:すべてを一度に導入して混乱

- 状況:6つのツールを同時導入し、スタッフが操作方法を習得できず混乱

- 対処法:フェーズ1→2→3の段階的導入を徹底

失敗例2:Slack無料版の90日制限を忘れて重要情報が削除

- 状況:重要な決定事項をSlack上でのみ記録し、90日後に削除されて参照不可能に

- 対処法:24時間以内にNotionへ転記するルールを確立

失敗例3:Zapier無料版の月100タスク超過

- 状況:会員数が多く、月の途中でZapierの上限を超過し自動化が停止

- 対処法:月次チェックリストでタスク使用状況を定期確認

8.よくある質問(FAQ)

Q1: 無料版から有料版への切り替えタイミングは?

A1: Zapierが月100タスクを頻繁に超過する場合(目安:会員数500名以上、月3回以上のイベント)、有料版への切り替えを検討してください。

Q2: 既存のExcelデータをNotionに移行する方法は?

A2: ExcelをCSV形式で保存し、Notionのインポート機能(「・・・」メニュー → 「インポート」)で取り込めます。

Q3: 事務局スタッフの抵抗感への対処法は?

A3: 事前の丁寧な説明、小さな成功体験の積み重ね、継続的なサポート体制の整備が有効です。

まとめ 統合ワークフローとともに描く学会運営のこれから

前編・後編を通じて、中小規模の学会が日々直面されている「限られた人手で多様な業務を支える」という現実に寄り添いながら、無料ツールを活用した統合的な運営モデルの可能性を考えてきました。

具体的には、Google Forms、Google Sheets、Zapier、Notion、Slack、Google Analyticsという6つのツールを体系的に連携させることで、会員管理からニュースレター配信、さらには効果測定に至るまでの一連のプロセスを、自動化・統合されたシステムとして機能させることが可能となります。

ここで重要となるのは、ツールの導入を単なる「技術的な更新」として捉えるのではなく、「組織の業務プロセスそのものの再構築」という視点を持つことです。

ツールの採用と並行して、既存の業務フローの見直し、事務局スタッフの役割分担の最適化、そして組織文化における変化への対応が求められます。これらの変革に丁寧に向き合うことで、「ツール導入によって生まれる効果」が事務局全体で持続的に享受されることとなります。

特に、第7回の「ニュースレター作成支援」と組み合わせることで、学会事務局は日常的な作業から解放され、「創造的な企画立案」に注力できる時間を確保できます。

これは結果として、会員への提供価値の向上に繋がります。AI、無料ツール、そして事務局全員の創意工夫が連携・協働することで、学会運営における新たな可能性が切り拓かれるものと期待されます。

←PREV 第8回:業務連携の仕組みづくり~無料ツールによる統合的な運営~【前編】

NEXT→ 第9回:AI駆動開発プラットフォームの可能性~学会業務の自動化を加速する新しい選択肢~

学術大会・国際会議開催システム「アワード」のご紹介

学会運営における課題を解決し、効率的かつ効果的な運営を実現するために、学術大会・国際会議開催システム「アワード」は以下のニーズにお応えします。

-

1. 学会の効率化と人手不足の解消

学会運営では、事務局の業務量が膨大で、少人数で対応するのが難しい場合もあります。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、煩雑な運営業務を自動化・効率化することで、人的リソースの負担を軽減します。たとえば、参加登録、プログラム作成、講演者管理などがワンストップで完結します。

-

2. 学会運営のコスト削減

学会開催には、印刷物や郵送、事務局人件費など多くのコストが発生します。学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、クラウドベースでの運営によりこれらのコストを大幅に削減可能。さらに、事務局代行費用を削減しつつ、高品質なサービスを提供します。

-

3. 決済機能でスムーズな収益管理

学会参加費や年会費のオンライン決済に対応。安全性の高い決済システムを導入しているため、事務局での入金確認の手間が省け、効率的な資金管理が可能です。これにより、参加者にも事務局にもストレスフリーな学会運営を実現します。

-

4. 学会運営サポートで「大変」を「簡単」に

「学会運営が大変」と感じている学会事務局の方々に向け、運営全般を支援する学会運営サポートをご用意しています。例えば、会場手配、プログラム編成、スポンサー管理など、運営代行サービスもご紹介可能です。

-

5. 柔軟な管理システムで多様なニーズに対応

学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の規模や形式に応じて柔軟にカスタマイズ可能。オンライン学会、ハイブリッド開催にも対応しており、参加者がどこにいても円滑な学会開催をサポートします。

-

6. 費用対効果の高い学会開催を実現

学会開催費用を抑えつつ、質の高い学会運営を目指す方に最適なソリューションです。クラウド型システムの導入で初期費用を抑え、必要に応じて追加オプションを選択することが可能です。

学術大会・国際会議開催システム「アワード」は、学会の運営をトータルでサポートし、効率化・コスト削減を実現する強力なパートナーです。学会運営の課題を抱える事務局や運営会社の皆さま、ぜひ一度ご相談ください!